Starke Frauen im Chiemseehof

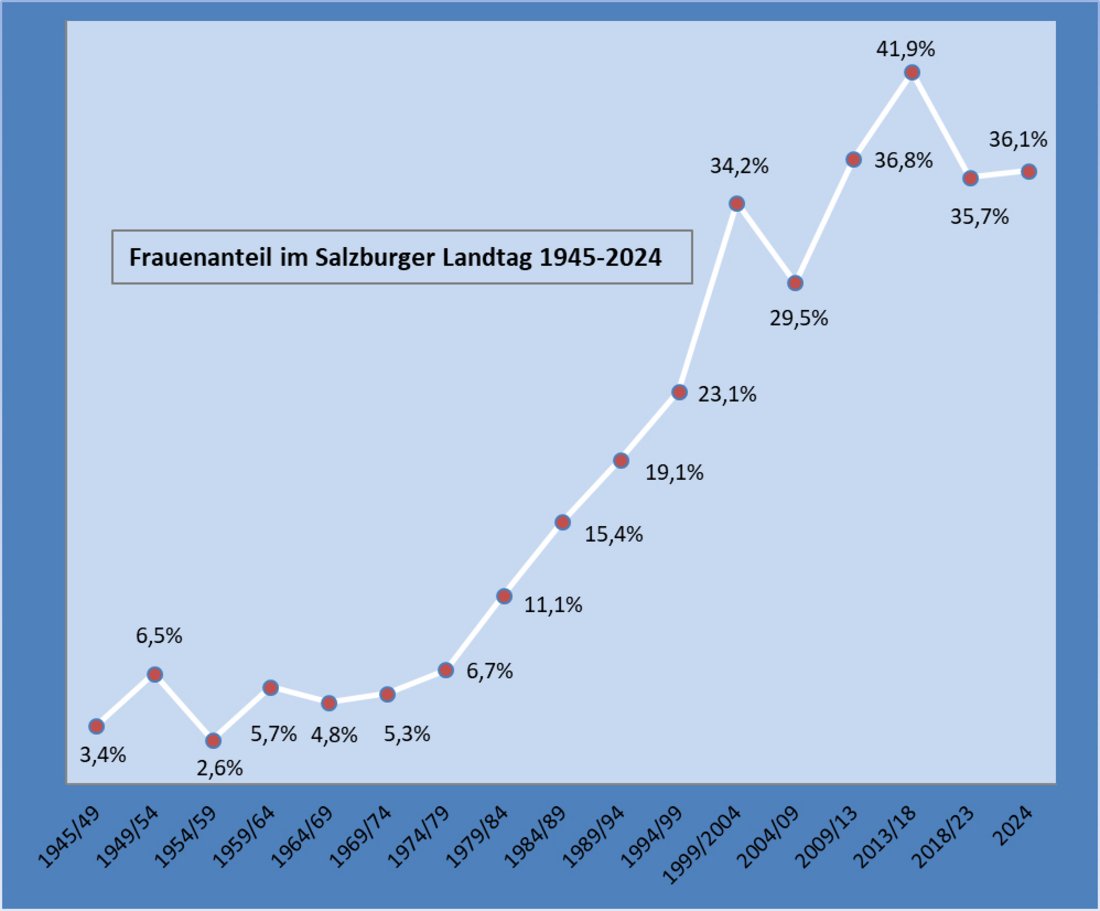

Dem Salzburger Landtag gehören derzeit 13 Frauen an. 2015 erreichte der Frauenanteil mit 41 % seinen höchsten Stand seit 1919. Aktuell sind 36,1 % aller Abgeordneten des Salzburger Landtags Frauen. Der Anteil der Frauen an der Salzburger Bevölkerung beträgt derzeit 51,1 %.

Starke Frauen im Chiemseehof

1918: Das Wahlrecht − auch für Frauen

Am 9. November 1918 erklärte die provisorische Landesversammlung den Beitritt des Landes Salzburg zum neuen Staat Deutsch-Österreich und betonte ausdrücklich, die Beschlüsse der Nationalversammlung in Wien anzuerkennen. Am 12. November 1918 – dem Tag der Ausrufung der Republik – fasste die provisorische Nationalversammlung in Wien den Beschluss, dass das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht allen Staatsbürgern „ohne Unterschied des Geschlechts“ zusteht. Bei der Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 konnten erstmals in Österreich nun auch rund 1,9 Millionen Frauen an der politischen Willensbildung direkt teilnehmen.

1919: Gruppenbild mit Damen

Am 23. April 1919 trat der erste freigewählte Salzburger Landtag im Chiemseehof zusammen. Erstmals gehörten dem Landesparlament auch zwei Frauen, nämlich Aloisa Franek und Maria Simmerle, an, was einem Anteil von gerade einmal fünf Prozent entspricht. 1921 trat eine dritte Abgeordnete, die Postoberoffizialin Margarethe Diller in den konstituierenden Landtag ein. Damit war für Jahrzehnte der Höchststand an weiblichen Abgeordneten erreicht. Es sollte bis 1974 dauern, bis wieder drei Frauen gleichzeitig dem Landtag angehörten.

Der lange Weg zum Frauenwahrecht

Sieben Frauen in 20 Jahren

Der Landtag setzte sich 1930 aus 25 Männern und einer einzigen Frau, der Sozialdemokratin Anna Witternigg, zusammen. Mit der ständischen Verfassung des Jahres 1934 wurde die Wahl der Landtagsabgeordneten durch die Ernennung durch die Landesregierung ersetzt. An der geringen Repräsentanz der Frauen im Salzburger Landtag änderte dies jedoch nichts. Dem letzten Landtag vor dem Anschluss an das Deutsche Reich gehörte mit Rosa Weiser ebenfalls nur eine Frau an. Die zahlenmäßige Bilanz der ersten 20 Jahre politischer Mitbestimmung der Frauen fällt insgesamt eher bescheiden aus. Unter den 160 Landtagsabgeordneten in der Ersten Republik waren gerade einmal sieben Frauen, also etwas mehr als vier Prozent.

1945-1959: One-Woman-Show - Frauen im Landtag

Gruppenbild mit Dame: Salzburger Landtag 1947: In der politischen Beteiligung der Frauen und deren Vertretung im Landesparlament waren die politischen Parteien auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges noch durchwegs den alten Traditionen der Zwischenkriegszeit verbunden. Am 12. Dezember 1945 versammelte sich der neugewählte Landtag im Ständesaal der Neuen Residenz. Unter den 26 Abgeordneten befand sich lediglich eine Frau und zwar die Bischofshofener Hausfrau Maria Emhart (SPÖ). Ihre Nachfolgerin im Landtag war im Jahre 1953 Katharina Gruber (SPÖ).

Der Landtag wird weiblicher

Die politische Beteiligung von Frauen ist von gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, aber auch vom Bewusstsein der politischen Parteien abhängig. Daraus ergeben sich im Salzburger Landtag für jede Partei unterschiedliche Geschwindigkeiten. 1959 wurde die Dominanz der Männer in der ÖVP mit dem Einzug der Salzburger Volksschullehrerin Martha Weiser beendet. Bei der FPÖ (VdU) sollte es 34 Jahre dauern, bis Margot Hofer 1983 in den Landtag einzog. Die Bürgerliste Land zog 1989 neu in den Landtag ein. Erste Abgeordnete der Bürgerliste Land war die Psychologin Karoline Hochreiter (*1950).

1974: Zeitenwende

1974 war das Jahr der Wende. Erstmals seit 1921 waren wieder drei Frauen im Salzburger Landtag vertreten. Ab nun ging es mit dem Frauenanteil stetig voran. Es sollte dennoch bis 2004 dauern, bis dem Landtag 13 Frauen angehörten und damit 34 % der Abgeordneten stellten. In der Langzeitbetrachtung zeigt sich aber noch Luft nach oben. Von den insgesamt 291 Landtagsabgeordneten seit 1945 waren 79 % Männer und 21 % Frauen.

© Salzburger Landtag

1989, 2004 und 2008: Wendejahre

Mit dem stetigen Anstieg des Frauenanteils in der Politik in den 1980er-Jahren kamen Frauen nun auch in Führungspositionen. Am 3. Mai 1989 war es soweit: Mit Inge Stuchlik wurde erstmals in der Geschichte des Salzburger Landtages eine Frau in das Landtagspräsidium gewählt.

© Dr. Hans-Lechner-Forschungsgesellschaft Salzburg

1989: Novum LandesrätIN

Wilfried Haslauer, Sepp Eisl, Gabi Burgstaller, Doraja Eberle, Othmar Raus, Erwin Buchinger und Walter Blachfellner

© LPB/Franz Neumayer

2004: LandeshauptFRAU

2008: Die Premiere

Seit 1921 standen ausschließlich Männer an der Spitze des Salzburger Landtages. 2008 fiel auch diese letzte Männer-Bastion. Am 17. Dezember 2008 wurde mit Gudrun Mosler-Törnström (SPÖ) erstmals eine Frau zur Präsidentin des Landesparlaments gewählt.

© LMZ/Otto Wieser

2013-2018: Zwei Frauen an der Spitze des Landtages

© Franz Neumayr, Land Salzburg

Frauen an der Spitze